鈴木研究室の研究紹介

| 研究概要 | 環境・エネルギー問題 | 地球温暖化対策 | 海洋空間利用 | 船舶の安全性 |

1. 研究概要

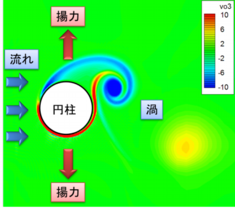

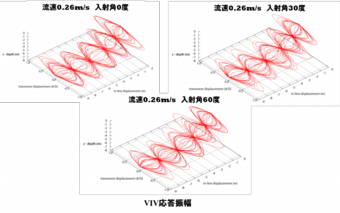

今世紀の人類社会の最大の課題は、持続可能な社会を構築することです。資源・エネルギーの観点からは、環境負荷の小さな新しい資源・エネルギーの開発が必要となります。わが国は、国土は狭いものの排他的経済水域は広大で、この問題の解決に向けてこの海の持つポテンシャルは極めて大きいと言えます。本研究室では、エネルギー源として風、海流・潮流、温度差、波、太陽といった海洋再生可能エネルギーに注目しています。この分野では、実用化に向けて世界的な研究競争が行われています。また、深海底鉱物資源開発や地球温暖化対策としてのCO2海洋隔離、海洋環境改善による漁場形成、海洋空間を利用した環境負荷の小さい物流や資源備蓄施設についても研究を行っています。これらの研究開発や実現をリードするために、海洋再生可能エネルギーやメタンハイドレートなどの資源開発の企画を行うとともに、先端的な技術開発を目標として、ライザーや浮体構造物のVIV・VIM挙動予測や、位置保持・材料など海洋プラットフォームの要素技術開発に取り組んでいます。

低動揺スパー型風車 |

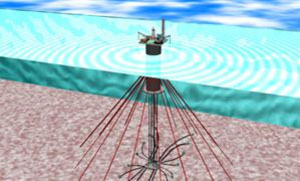

海底資源イメージ図 |

|

|

| VIV・VIM計算例 |

2. 環境・エネルギー問題

洋上風力発電

わが国の開発可能な風力エネルギー資源量は、陸上においては数百万KWと評価されており非常に少ないですが、洋上においてはこれを遥かに上回り、日本の全発電量を上回るエネルギー資源量があります。一方、わが国周辺の海域の特徴は沖合いに出ると急激に深くなるため、ヨーロッパのような海底設置型の風車は設置不可能となります。効率的な浮体式洋上風力発電を提案しています。

最近はJMUとのスパー型洋上風車の運動特性改善、風車-浮体間連成応答解析法の開発など活発な研究が行われています。

低動揺スパー型風車 |

軽量化風車浮体 模型実験写真 |

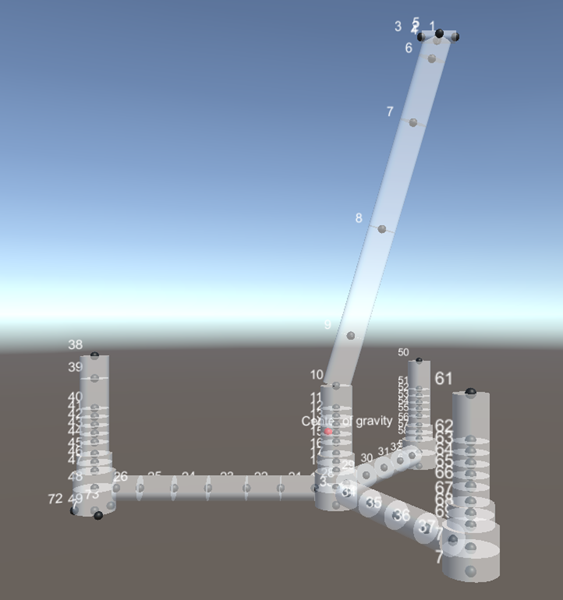

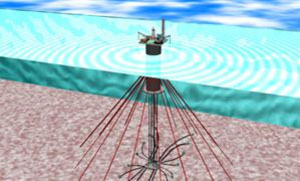

メタンハイドレート開発システム

わが国の排他的経済水域内の深海底下に多量に存在するメタンハイドレートの開発システムはメタンハイドレートの生産性が悪いので、多数の浅深度水平坑井を用いて必要生産量を確保する生産方式となると想定されます。生産井、プラットフォーム(係留、サブシーを含む)、処理施設、パイプラインからなるシステムについて、メタンハイドレートに特化した生産システムのコンセプト開発に取り組んでいます。

3. 地球温暖化対策

わが国の排他的経済水域内の深海底下に多量に存在するメタンハイドレートの開発システムはメタンハイドレートの生産性が悪いので、多数の浅深度水平坑井を用いて必要生産量を確保する生産方式となると想定されます。生産井、プラットフォーム(係留、サブシーを含む)、処理施設、パイプラインからなるシステムについて、メタンハイドレートに特化した生産システムのコンセプト開発に取り組んでいます。

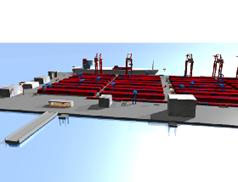

4. 海洋空間利用

国土が狭く密化の進んでいる日本にとって、海洋空間をビジネスや産業あるいは物流、居住といった目的のために利用することは検討すべき重要な課題の一つです。海洋空間を利用するための超大型浮体システムの計画を行っています。

海上都市 |

セミサブメガフロート |

海上物流基地 |

5. 船舶の安全性

船舶の安全な航行に向け、大規模ウィンドファーム(ある海域に多数の風車を設置)における船舶と風車の衝突リスクに関する研究や、波浪中(特に巨大波、フリーク波)の船体の流力弾性応答に関する研究に取り組んでいます。また、遭遇波浪の情報やセンサーで計測されるモニタリング情報をシミュレーションに融合(データ同化)させて船体構造の健全性を評価する、「船体構造デジタルツイン」の開発プロジェクトにも参画しています。

船体構造デジタルツイン プロモーション動画(日本船舶技術研究協会)